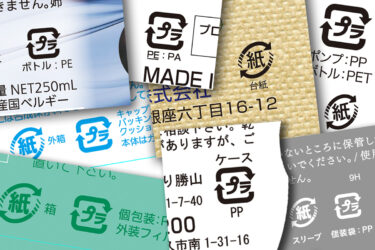

リサイクルマークとは

リサイクルマークは、資源有効利用促進法に基づき、プラスチック、紙、PETボトル、スチール缶、アルミ缶などの容器包装にその材質を示すためのマークです。

これらの表示されるマークは、「識別表示」または「リサイクルマーク」と呼ばれています。

リサイクルマークは、法律で義務付けられているマークと自主的に使用するマークの大きく2つの種類に分けられます。

※参考:食品容器環境美化協会

https://kankyobika.or.jp/recycle/mark-of-recycle

リサイクルマークと識別表示の違い

省庁や関連団体のウェブサイトでは、しばしば「リサイクルマーク」と「識別表示」が混同されており、混乱を招いています。資源有効利用促進法において、「識別表示」が正式名称で、「リサイクルマーク」は通称で消費者に親しみやすさを提供するための呼び名です。

確かに識別表示だと、何の識別?となります。リサイクルマークといった方が文章を読んでいてもわかりやすくなります。

容器包装の材質や成分によってそれぞれマークがあります。

法律で義務付けられている容器包装のリサイクルマーク

紙製品容器包装

紙で作られた容器・包装に法律で義務付けられ表記しなければいけないリサイクルマークです。段ボール製容器包装、牛乳パックなどの飲料にはリサイクルマークの義務はありません。

紙製容器包装リサイクル推進協議会

プラスチック製容器包装

飲料・酒類・特定調味料用のPETボトル以外のプラスチック製の容器包装に義務付けられ表記しなければいけないリサイクルマークです。

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

PETボトル

飲料・酒類・特定の調味料のPET素材の容器に義務付けられ表記しなければいけないPETボトルマークです。ただし、150ml未満のPETボトルの容器は対象外です。また、食用油やオイルを含むドレッシングなどのPETボトルも、PETボトルマークの対象ではありません。

PETボトルリサイクル推進協議会

4.スチール缶

飲料・酒類用の鋼製のスチール缶に義務付けられ表記しなければいけないリサイクルマークです。

マークのご利用について(使用ガイドライン)

https://kankyobika.or.jp/recycle/mark-of-recycle/aluminum-steel

アルミ缶

飲料・酒類用のアルミニウム製の缶に義務付けられ表記しなければいけないリサイクルマークです。

マークのご利用について(使用ガイドライン)

https://kankyobika.or.jp/recycle/mark-of-recycle/aluminum-steel

自主的に採用されている容器包装のリサイクルマーク

段ボール製容器包装

段ボール製の容器包装に表記するリサイクルマークです。段ボールマークは、表記の法的義務はありません。自主的に表示することが進められているリサイクルマークです。

紙パック(飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のもの)

飲料やアルミ不使用の酒類用紙パックには、紙パックマーク表記するリサイクルマークです。表記の法的義務はありません。関連業界団体において、表示することが推奨されていまるリサイクルマークです。

飲料用紙容器リサイクル協議会

統一美化マーク

飲料容器の散乱防止、リサイクルの促進を目的として使用します。表記の法的義務はありません。

食品容器環境美化協会

https://kankyobika.or.jp/recycle/mark-of-recycle/touitsubika

再生紙使用(R)マーク

Rマークは、古紙パルプがどのくらい配合されているのかが一目で判るようにしたもので、正しい数字を表示すれば申請や届出は不要で、誰でも自由に無料で使用できます。表記の法的義務はありません。

公益財団法人廃棄物・3R研究財団会

PETボトルリサイクル推奨マーク

PETボトルリサイクル推進協議会が定めたマークです。

再利用品の認知を広め、購入を促進することが目的です。

表記の法的義務はありません。使用には登録が必要です。

PETボトル協議会事務局

牛乳パックリサイクルマーク

牛乳パックの再利用を進める市民組織の「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」が呼び掛けて作ったサイクルマークです。

表記の法的義務はありません。使用許可と登録が必要です。

牛乳パック再利用マーク普及促進協議会

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_04.html

リサイクルマーク表示の目的

リサイクルマークの主な目的は、容器包装の材質や成分を表示し、消費者がゴミを出す際に分別しやすくすることを目的としています。

また、市町村のゴミ分別収集への取り組みを促進するために重要な役割を果たします。

資源有効利用促進法に基づき、事業者は、プラスチック、紙、PETボトル、スチール缶、アルミ缶などに対して適切な材質表示と上記のリサイクルマークの表記が義務付けられています。

※参考:020119_経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/pamphlet_mark_j.pdf

リサイクルマークの表示義務について

日本では、1991年(平成3年)4月26日に公布された「資源の有効な利用の促進に関する法律」により、資源の大量使用・大量廃棄を抑制し、リサイクルによる資源の有効利用を促進しています。

循環型社会を形成するために、「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」が推進され、使用した資源をそのまま破棄するのではなく、リサイクルを通じて有効利用を進める取り組みが行われています。

このため、事業者には上記のリサイクルマークを表示する義務が課せられています。

※参考:3R政策(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq1.html

誰がリサイクルマークの表示義務の対象となるの?

- 容器包装を作った事業者

- 容器包装の製作を依頼(発注・注文)した事業者

- 輸入販売事業者

上記に当てはまる事業者は、リサイクルマークの表示義務があります。

表示義務者であるにもかかわらず、リサイクルマークを表示しない場合、資源有効利用促進法に基づき、国から勧告・公表・命令を経てから、罰則が適用されます。

表示をしなかった場合の罰則は?

容器包装にはリサイクルマークを表示する義務が求められています。

容器包装には法律で義務付けられているマークを表示する必要があります。

ルールを守らなかった場合、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。

ただし、小規模事業者については表示をする義務はありますが、罰則などは適用されません。

義務があることに変わりはないため、リサイクルマークは付けるようにしましょう

リサイクルマークを表示する場所のルールは?

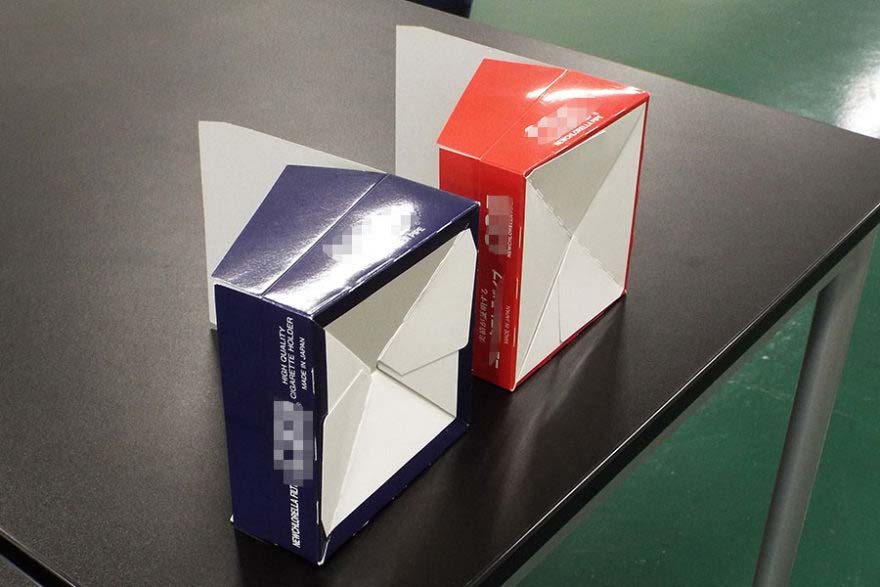

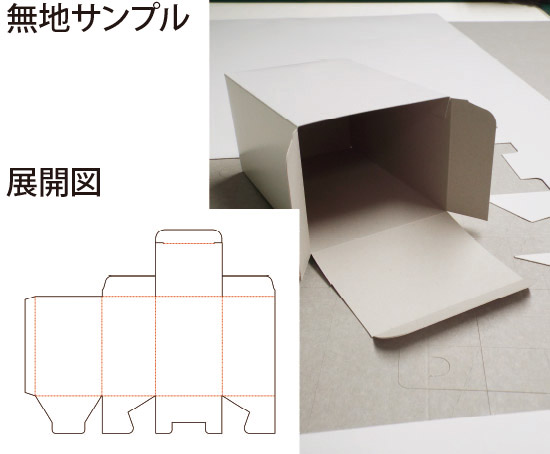

ここからは、弊社の事業に関係する商品パッケージに関連した紙マーク、プラマークを中心に記載していきます。紙マーク、プラマークのリサイクルマークは、パッケージの分かりやすい場所に表示するように定められています。

折った際に隠れてしまう内側など外からは見えないところに付けることはできません。

紙マーク、プラマークのリサイクルマークのデザイン

紙マークやプラマークなどリサイクルマークのデザインは自由にサイズを変更できます。原則としては定められたマークを使用しなくてはなりません。

印刷の場合は天地が6mm以上、刻印の場合は天地が8mm以上が推奨されています。

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、定められた公式のデザインを使用し、改変や形状の変更は禁止されています。

紙マーク、プラマークのリサイクルマークの使用には許可が必要?

紙マーク、プラマークは使用許可やどこかに届け出は不要です。 また、利用に伴う使用、著作権使用料なども不要です。

許可が必要ないと言って何でもない使用していいわけではなく、実際にはリサイクル不可能な材料にリサイクルマークを付けることは許されません。

サイクルマークを不正に使用すると、法律に基づいて罰則が課せられることがあります。

リサイクルマークのデータはどこからダウンロードすればいい?

リンク先からリサイクルマークをダウンロードできます。

消費者側の立場の質問で、紙のマークがついているゴミは何ゴミに出せばいいですか?

紙マークが付いていても、すべてがリサイクル可能なわけではありません。

「リサイクル可能な紙」と「リサイクル不可能な紙(生活ごみ)」の2種類があります。

内側がアルミ貼りの紙パックや、食品の汚れが付着しているものなど、リサイクルに支障があるものは「生活ごみ」に出してください。

迷った場合は、お住まいの自治体の分別ルールを確認しましょう。

- リサイクル可能な紙

- 水にぬれた紙

- 油のついた紙

- 臭いや汚れのある紙

- レシートなどの感熱紙

- 表面がビニール加工された紙

- 圧着ハガキ

- 緩衝材封筒などの複合材

リサイクルできるか迷ったら、無理せず「生活ごみ」として出しましょう。

上記の場合、紙ゴミが資源ゴミとして回収されると、リサイクル工場の機械が故障する可能性があります。

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/question.html

まとめ

リサイクル表示は、資源有効利用促進法に基づき、プラスチック・紙・PETボトル・スチール缶・アルミ缶などの容器包装に材質を明確に示しリサイクルを促進するために使われます。

リサイクルマークの種類や表示ルールなどを理解し、適切に使用することが求められています。

資源の有効利用のため容器包装にはリサイクルマークを表記しましょう。